どれくらい前だろう。こだわりのある書店に入って目に入ってきた、思わずジャケ買いしてしまった本。本棚に飾っているだけだったその本は真っ黒なカバーにピアノの鍵盤を模している。そしてタイトルが白地で「ロシアピアニズム」。ロシアに関わっている人ならば、たとえピアノの世界から程遠い人であってもー私のようなーこの本を書店で見つけたら立ち止まって思わず手に取ってしまうのではなかろうか。いや、逆にロシアに関わりがないとしても、ピアノにゆかりのある人であれば足を止めるのかもしれない、ピアノの世界でロシアが占める大きさは計り知れないものがあるだろうから。

著者の佐藤泰一氏。新日本製鉄に勤めながら音楽評論家としても活躍されたというこの方は一体どんな方だったのだろう。ロシア(旧ソ連)のピアノ世界に関してこれほど深い知識と交流を持っていたとはただただ感嘆するばかり。(この本に少し言及されているサイトがあったのでそのリンクは下記)

コンクールに参加する人の演奏技術や表現力は、私のような者からすればどれもが素晴らしく、甲乙つけがたい。この本を読んでいると、「内容はいまいち。」とか「(演奏が)真面目過ぎて面白くもなんともない…。」となかなか厳しいお言葉が見受けられるケースも。どうしてこれほどはっきりと批評ができるのか分からないけど、ずっと聴き続けているからこそできる評価なのでしょう。著者個人の好みもきっと反映されているのかなと思います。客観的に読み進めていくのが良さそうな本です。

間違いなく言えるのは、

- ソ連時代から続く旧ソ連各国が作り上げてきたピアノ世界における歴史を知るために

- ソ連が生み出してきた数々のピアニストを知るために

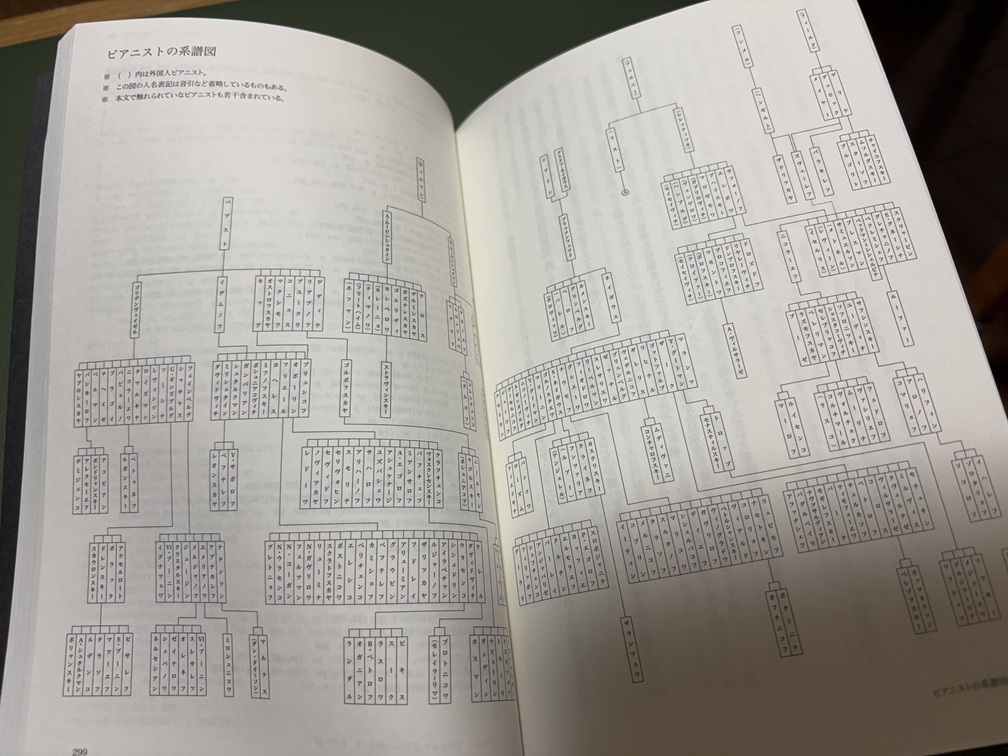

- ピアニストたちの系譜図を理解するために

とてもこの本は有益だと思う。今ではYoutubeミュージックでこの本で知ったピアニストを順番に検索してはヒットした録音を家で流している。録音が古いものもあり、長時間聴いているのはちょっぴり辛いものがあるのも致し方ない。それにしてもカタカナで記載された名前をロシア語あるいは英語に直して検索ボックスに入れて、見事に欲しかった名前を探り当てるのはなかなか根気のいる作業だ。例えば偉大なピアニストであるエミール・ギレリス、スヴィヤトスラフ・リヒテル。スペルが分かるようで分からない。文字を変えて打ち換えながらようやく発見。そんなことが何度もある。

この系譜図。いわゆるピアニストたちの家系図。この系図を見れるだけでも一見の価値ががあると思う。

ピアノを弾けない私ですが、モスクワで仕事をしているときにはチャイコフスキーコンクールを間近に鑑賞する機会にも恵まれ、世界各国からやってきたピアニスト(の卵?)の演奏に聴き惚れたものだった。この芸術家たちにどうやって順位を付けられるのか当時の私には(そして今も)分からなかったけれど、頂点を極めようとする一人ひとりのピアノに向き合う姿は見る者の心に訴えるものがありました。

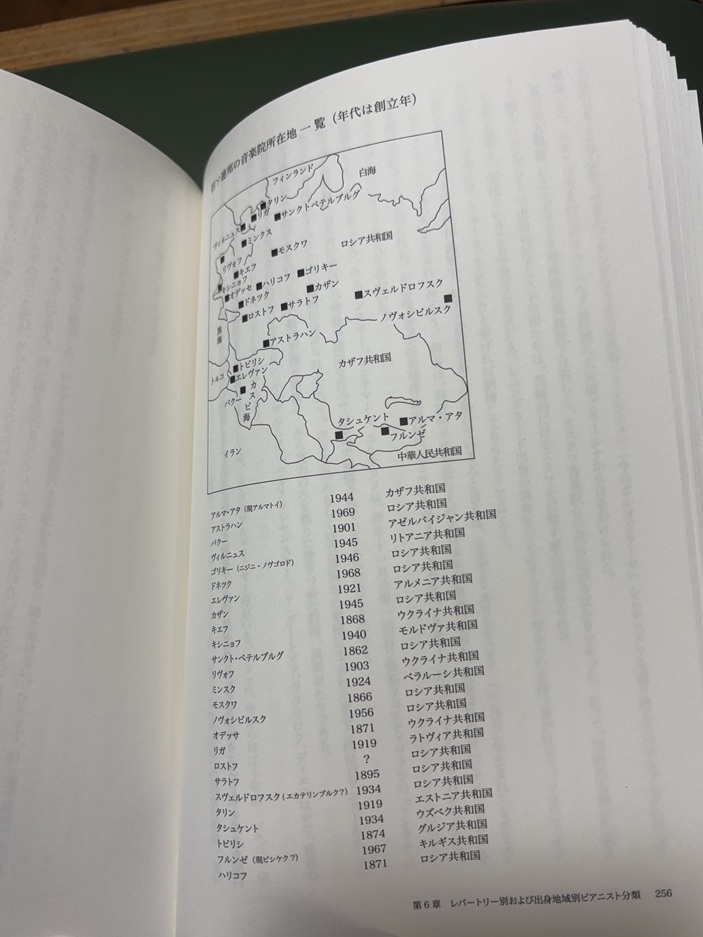

この本のタイトルは「ロシアピアニズム」だけれども、その内容はといえば、かつてのソ連を構成していて、今ではそれぞれが独立した国々からなるピアニズムの歴史。この本を読んでいると、当時は共和国として — 国境はあれども同じ連邦内 — これほど多種多様な人々が各地の音楽院によって育てられ、連邦中心のモスクワにやってきては世界に羽ばたいていったのかも感じ取ることができる。プーチン大統領はかつて「ソヴィエト連邦の崩壊は20世紀における地政学上の最大の悲劇であった。」と語ったけれど、かつてのソ連時代に数々の素晴らしいピアニストを輩出した世界に哀愁を抱く人たちにとっては、ソ連の崩壊はピアノ界にとっても大きな悲劇だった、と言うのかもしれない。もっとも、ピアニスト個人にとっては自由に国をまたいで活躍できる世界が広がり、西側諸国にとってもそれらピアニストたちの演奏を楽しむ機会が増えたという点で言えばソ連の崩壊はプラスだったのかもしれないけれど。

旧ソ連邦の音楽院所在地一覧(256頁)