これまでのロシア人スタッフにもいたのですが、すべての物事がロジック通りに進まなければ素直に動かない、私の言うことを否定する人、彼らのいう「義」の通りに進まなければことごとく否定する部下がいます。そして、その取扱いが難しいのは、彼らの言い分が正しいからです。だからこそ、それを否定することもできず、否定すると一層さらに突っ込まれます。

あなたの考えは間違っている。であれば私も従わない。と。

このような人間は決して上に立つべきではありませんが、このような人間は部下の立場であるからこそいかようにでも述べることができます(時分自身の利害を中心に語っていればよく、全体の視点で物事を考える必要がない)。そして、このような人も小さな会社では日常業務のオペレーションを担ってもらっている以上、容易に彼らを否定して業務に支障をきたすことがないようにしなければならない。

どんなに話し込んで、彼らの意見を聞こうとしても一向に変わらないことがある。これはどうにもならない事実だと思われます。何を言っても揚げ足をとられる。そして彼らはそれに満足している。他にも多くの課題を抱えているこちらはこの会話をしているだけで疲れてしまう。相手も自分の言い分が聞き入れられないために疲れてくる。私の経験上、去ってもらうしか解決策はないように思えます。

世の中、このような人と一緒にいるとただただ疲れるなあ…と感じるばかりです。

私自身を評価するのはあくまで周りであって自分自身でありませんが、自らとしては日頃からのやり取りを通じて多くのスタッフと包み隠さずのコミュニケーションをできているとします(否定する人からすれば何を言ってもダメです。私の認識もすべては「あなたの勘違いです」といって一蹴されてしまいます。)そんな中でも必ずこのような人が存在する。私自身が相手のためを思って行ったとしても、それが相手にとっては素直に受け止めてもらえない。そのようなジレンマに苦悩することもあります(いまでは「ありました」の過去形となっています)。

会社の規程は非常に重要です。我々の行動は必ずその規定に沿ったものであるべきですが、細かいすべての部分ですべてのことにおいてきっちりと規定を整備し、それに沿って行動しなければならないとすると、それはただただ苦痛でしかありません。Job Descriptionにしても、それに記載がない要求を上司がすれば「これは私のJob Descriptionには記載がないのでやりません」なんていう人間もいました。一方であらゆる可能性を考慮したうえで詳細を排除した記述方法にすると「これでは曖昧過ぎてダメです」という答えが返ってきます。

どれもが正解と思える中でお互いに歩み寄りベストの解決策を見つける。各々がどれだけ相手のことも考えたうえで行動できるか、これが会社で働く上での一番といってもよい重要な点ではないでしょうか。

与えられた目の前にある問題の解決に取り組むことは容易としても(これは部下の仕事を想定して述べています)、自分の置かれた立場、今の会社の状況・規模を理解したうえで判断する課題設定、その課題のレベル、優先順位、どこに落としどころをもってゆくかというバランス・判断を下す立場の私。そのバランスを取るのに苦慮する横では、正論をただただ述べるだけの部下…。

ロシアに赴任したばかりのころ、右も左もわからずに初めて人事を見ることになりました。すべてのことがただただ初めて。部下の人事評価、昇格のルール決めについて昔から勤務していたロシア人人事マネジャーは、「私が知っている他社では、きっちり評価の点数付けができていて、全員不満なくシステム通りに昇格する人も決まってゆく、それに比べてこの会社の評価や昇格のルールはなっていない」と。

長年人事をやっておきながらそのようなとんでもないウソを堂々と語れる…衝撃的でした。今では経験からはっきりとわかりますが、人事制度をつくるのはいたって簡単。すぐにできます。問題はその制度が機能させることがどれだけ難しいことか。点数付けそのものがどれだけ難しいことか、全員素晴らしい評価を取ったら、将来会社には全員課長だらけになるのか?そのような点が人事評価の悩ましいところです。

であれば新しいポジションをどんどん作ってゆけばよいのではないか?なんていう人間もでてきます。そうなると、ロシアにいて接する営業スタッフの名刺を見ていて思いますが、やたらとManagerと名のつく方が多いこと。一体あなたとその横にいる彼、彼女はどちらが偉いんだ?という話になります。

論理で正しいことと実際の会社の管理を担うことは違う。それは経験からでしか理解できないのかもしれません。

`自分の視点で人を判断する。それは自分のレベル。もしもっと広く視点が広がるともっと人として成長して、目の前のことを冷静に判断できるのかもしれません。だからこそその点でいかに早く成長できるか?これがより上にいくために重要な要素だと思っています。

私もどちらかというと「正義感」をもって正しいと思うことを強く主張し、声を荒々しくし、周りも気にせずに声を張り上げていることがありました。今振り返ってみると、どちらかといえば自分の狭い視野に基づいて物事を判断していたのだと感じます。そしてそれが当時の自分のレベルであった、人は自分のレベルに基づいてしか物事を判断できない、ということです。経験を経て、上の立場の考えに近づくにつれて判断基準のレベルも高まる。そうすろと、必ずしも自分の「正義」が決して全体から見れば正しくない、という矛盾に気が付くわけです。その矛盾さを理解したうえで、本当の意味での正しい決断を下せること。それがマネジメントとしてやってゆくために求められている要素であり能力であるのだと、苦しい、まったく思い通りにならない部下との”バトル”を通じて学んできた事柄となっています。

Month: February 2020

Электронная “Почта России” / デジタル「ロシア郵便」

2019年における「ロシア郵便」の電子サービス関連の売上が21,2 B RUB - 2018年のそれのほぼ3倍 - に上った。これはロシア郵便の売上の約10%を占めている。

2018年の電子サービス売上は7 B RUBであった。今では、毎月の売上は約2B RUB、毎月のサイト訪問者は20百万人ほどにのぼっている。

ロシア郵便の見込みでは2024年には電子決済による売上は157 B RUBに達するとみている。これは会社全体の半分の売上に相当する。この売上に到達するために必要とされる投資額は47B RUBという。

ロシア郵便の電子サービス売上に占める主要なラインは3つあり、一つ目はオンラインショップなどによる手紙や小包のオンライン発送サービス。このサービスは発送準備を自動化してくれて、2019年には13,7 B RUBの売上を計上した。

二つ目はロシア郵便のウェブサイト - pochtaruの役割が大きい。https://www.pochta.ru/

このサイトと携帯電話アプリは、個人利用による大量の小包発送のオンライン受付業務、および発送作業を担っている。このサービスでの売上は4,1 B RUB。オンラインでの発送受付は1百万個となり、全体の10%に上っている。

3つ目は電子書留だ。これは交通警察からの交通ルール違反の罰金に関するものだけでなく、裁判、調停、その他にも外国機関からの通達といったものを受け取ることが可能となる。2019年にこのサービス利用者の数は1,9百万人から2,8百万人へと45%以上もの増加がみられた。そのうち法人が占める数は3千以上。

インターネットショップ”Ozon”の商品がロシア郵便経由で顧客に届けられた数は2018年に比べて4倍に増え、Ozonとロシア郵便の提携によりロシアの全85地域(ロシア連邦構成主体)の住民がオンラインショップができるようになり、配達日数が半分に縮まった地域もあるという。

出典:Vedomosti 29.01.2020

後記:昨年12月上旬にアメリカの会社のリュックを購入し、アメリカからの発送となりました。今でも到着を待っています。しばらく確認をしていないのでもしかするとそろそろ届いているかもしれません。利用運送会社のサイトで オーダーナンバーを入力すると現在の商品所在地が分かるサービスは今や当たり前。日ごとに更新されてゆき、このままゆくと年末までには届くかしら? - 年末にRussianPostの名前でSMSが届きました。”Отправление XXXXXXX(オーダーナンバー) прибыло на территорию РФ. Телефон XXXXXXX(最寄りの郵便局の電話番号)”となっています。1月に入ると再びSMSが。”Отправление XXXXXXX(オーダーナンバー)поступило в отделеине почтовой связи XXXXX (郵便番号) Телефон XXXXXXX (最寄りの郵便局の電話番号)”となっています。きちんと連絡が届き、私の住む近所のロシア郵便局まで荷物が届いている。すごい、ロシア郵便やるではないか、サービスがきちんとしている(全くサービスレベルに期待もしていないので逆に驚きました。間違いなくロシア人の多くがまだ同様の意見を持っています)、そう思ってでかけてゆきました。探しに探して普通の住宅街の1回の角に分かりづらくその入り口がありました。窓口でパスポートを見せて荷物が届いたとの連絡があった旨を告げます。 - 待っても待っても一向に荷物が出てきません。窓口の女性が戻ってきて言いました。「まだ届いていないから、今後1週間に1回くらい来てもらえます?いつ来るか分からないから週に1回くらい来てもらえるといいわね」と。「あの~、この通りSMSが届いているのですが…」と携帯を見せると「システムは正しくないの、この情報と実際は合っていないから。なのでまた来てね。」とのことでした。

ミニマリズムは単に生活における優先順位のつけ方 / Minimalist – just making things in own life priority

仕事では、何をしないか(何を捨てるか)を決めることが大切だ、とよく言われますが、世の中で気にする人は気にしているであろう”ミニマリズム”というのは、仕事で取捨選択をするのと同様に、自らの生活においても同じことをしているに過ぎない、と感じています。

ミニマリズムを意識するようになったのは、NetflixでみたDocumentary film “Minimalism” を見てから。

https://www.youtube.com/watch?v=0Co1Iptd4p4 とても興味深く鑑賞しました。皆さんにお勧めです。

モノにあふれた世の中。それに疑問を持ちモノを持たない選択をする。納得できます。(それはマテリアリズムを追求してきた先進国に住む人々の贅沢な選択であるとも思っています)さて、家の中をみても私は自然とそれに近いものがあるのかなぁと思っています。長く滞在したロシアでの仕事生活も残りがわずかとなり、少しずつ年末から家の中を整理しています。日本にいるときには、新入社員で入社したばかりでわくわくした気持ちでセミオーダースーツ、約10万円もする革靴を幾つかそろえ、コートもブランド物の何万円もするものを複数そろえ…不要で高価なものをいくつも手に入れて満足した時期がありました。カードのクレジット利用額増加を一時的に申請したとき、電話口で「差し支えなければ申請理由をお伺いしてもよろしいですか?」と尋ねられて、「はい、実はバーバリーのコートを買いたいんです。」と答えた時の電話の相手口の女性の笑いがいまでも記憶に残っています。そんな微笑ましい時期もありました。今となっては全く使っていませんし、どこにいってしまったのか…不明です。質がよいだけ高品質を保っていたのは事実ですが、今の価値観からすれば複数も買いそろえるとは無駄な出費であったとしか思えません。過度にブランド物の購入に走る人というのは、それだけ自分にコンプレックスがある人なのかなあ、と考えています。私も大切なものはそれなりにお金をかけます。やはりビジネスの場面ではその場に相応しいモノがあると思います…が、それほどたくさんのものは不要であることは明白でしょう、決してお金に溢れているわけでもなく、家も決して大きいわけではありません。

限られた時間の中で、際限なく降ってくる情報、溢れるばかりのマテリアリズム。何を優先してよいのかさっぱりわからなくなってしまいます。決してお金が沸いているわけでもないため、無限には存在しない自らのお金の使い道を考える必要があります。となると、自分の人生で大切なものに集中するためにも、自分にとって必要のないこと、重要でないことに自分の労力と時間とお金を費やしたくない。そうなってくると自然とミニマリズム、つまり自分にとって大切なことだけ身の回りに、家の中にに残ってきます。

これの問題点は、別に家の中にあっても問題ないものでも、それが残っていることを嫌がり、なんとかしたいとうずうずしてしまうこと、自分の中で許せないことがでてきてそれが逆にマイナスの影響を及ぼすこと。やはりバランスが大切だな、と。You tubeで見かけるミニマリストとの方の家の完璧さを見ると、この方たちの生活はどれだけ幸せなのだろうか…と思ってしまいます。何事も行き過ぎるのはどうなのでしょうか、その人たちには当たり前なのかもしれませんが、やはり完璧すぎる人にはなぜだか魅力はないものです。結果として起こるバランスの取れたミニマリズム。それがよいですね。

しかしながら、人によっては物に囲まれているのが幸せだ、という人もいるはず。そういう人が無理にものを処分して自分を苦しめることは不要なはずです。ミニマリズムの考えに私は賛同しますが、それがすべての人に適用されるべきだとは思いません。

モノを買うこと、そういったことが重要ではない中で、そういったものに余分に考えたくない、そう考えると、自然とそれらに費やすお金もショッピングの時間も必然的に減りますし、それが結果としてお金がたまることにもつながる。余分なものが家や冷蔵庫に溜まらないために、目の行き届く範囲が広くなり、管理も容易となり食料も無駄にすることが減る。そして、自分にとって大切なことに時間とお金をかけて集中できる環境が自然と生まれる。そんなプラスの循環を感じています。

Как победить бедность в России / どのようにロシアにおける貧困層を克服するか

レフ・トルストイが長編「Anna Karenina」で書いたように「幸福な家族は、どの家族も似通っている、他方、不幸せな家族というのはその不幸さはそれぞれで異なっている」。

ロシアの貧困の克服も一筋縄ではいかない。有効な改革が必要であることは明白でプーチン大統領が2020年の連邦会議にて表明したように、貧困層を2024年までに現在の半分にするという野心的な課題がある。

広大なロシアでは、貧困のデータは都市と村落とではとりわけ異なる。貧困層はモスクワやペテルブルクでは8%足らずの一方でカルムキアでは20%に達し、(南シベリアの)トゥーヴァでは40%にも至る。

経済成長が貧困層の減少に重要であることは重々承知であるが、2000~2011年には貧困層が30%から11%未満に減少したものの、2017年にはそれが13,2%にまで再び上がってしまった。ロシア統計に基づく世界銀行の見込みによれば、2024年までは貧困層は9,7%まで削減される見通しで、ロシア政府のデータによれば6,6%となっている。

どのような改革がロシアの経済成長を促進するのだろうか?投資と製造メーカーの増加だ。とりわけ中小企業(малый и средный бизнес)が不可欠だ。現在、ロシアのGDPに占める中小企業の割合は22%であり、OECDのそれ(50~60%)には大きく後れを取っている。

子供を持つ貧困層の家族にとっては社会保障が不可欠だ。また、そのような家族は職を見つけることが困難で、必要な知識もないことが問題となる。あるいは医療のために必要な金銭面での不足や、子供にかけるための支出が制限されてしまうことも問題だ。

ロシアの政策面に責任を担っている人々に期待されていることは何か?それはとくに仕事を見つけることが難しい地域により注意を向けることだ。若い人から年老いた世代にも一定のレベルの教育と専門的な準備を備えることが大切で、それによって子供に必要な医療や必要な支出を賄うことができることにもつながる。

ロシアは今、必要な改革に向けた財源、制度も用意ができている。あとは、すべての国民の生活に寄与する 包括的なアプローチをとってゆくことが必要だ。

出典:Vedomosti 19.02.2020

後記:誰もが分かっている、誰もが語れる内容を伝えたところでどうなのだろう…もっと大切なことは、このような当たり前のことがなぜ実現しないのか?そこにあるのは政治家をはじめとした”持っている”人々自身が各個人の利益を優先する実態、この国の将来に希望を抱いていない国民が多い(自分と家族がよければよし、それ以外のことは知らない、という態度)など、さらに根深い問題がかかわっているに違いない。きっとこれはロシアだけではなくて日本でもどこにでも程度の差はあれども共通して存在する事実なんだと改めて思いました。

Россиян в персрективе ожидает переход на электронные паспорта – Размером с банковскую карту / ロシア国民は電子パスポートへの移行が将来待っている – 銀行カードのサイズへ

ロシア内務省は、遠くない将来にロシア国内用のパスポートがどのようなものにあるのか詳細をいくつか公表した。一番大きなニュースはサイズ。パスポートサイズはずっと小さくなり、銀行のカードと同じサイズへ。電子チップを搭載するため、サイズは小さくなっても容量はずっと増えることになる。

「新しいパスポートは銀行のカードのような外見になる。カードには、写真・姓名・父性・誕生年月日・出生地が記載される予定。電子チップには現在の外国用パスポートにあるチップに入っているものと同様の情報が搭載される予定だ」とロシア内務省の入国管理スタッフの言葉。

「電子チップ付きのパスポートを持つことで所有者は国の制度を利用するためにずっと便利になるはずです、ただ、まだ計画の段階ですが」とのこと。

いつ移行するのか?内務省はまだ明言を避けているものの変更はスムースに、徐々に行われるはずである。

2019年10月に、電子チップ付きのパスポートの発行は2020年3月1日から、現行の紙形態のパスポート発行は2022年に停止を予定するとのことであった。

また、あらゆる病気が国内に広まることを避けるために、ロシア内務省はすべてのロシアへ入国する外国籍の人々への指紋採取と医療診断書の提出義務を検討しているようだ。

またロシア近郊の国々、ベラルーシ・ウクライナ国籍の人々がロシア国籍を申請する手続きを簡素化される。「ロシア国籍取得のために、ロシア語履修完了の義務化を不要とする考えでいる。また、ベラルーシ・ウクライナに加えて、カザフスタン、モルダビア国籍の人々についても、彼らがВид на жительствоを取得した段階ですぐにロシア国籍の取得ができる可能性の検討を行っている」

出典:30.01.2020 Российская газета

恥を恐れず、ロシア人スタッフに笑いを / Don’t be afraid to embarass myself in job with Russian subordinates

恥をかくことを恐れない - 行動する原動力が生まれる、失敗を恐れない、にもつながる。ロシアでやってゆくうえで、いや、チームを上手に率いていくために大切な特質の一つです。

後々まで自分がやってしまった・・・ということをひきずらない、と言われても、いやいやけっこう引きずってしまいます。考えない、考えない。そう決めてもふとした時に思い出してふさぎ込んでしまう。そんなこと、よくありますよね。失敗を失敗とは考えないから私はこれまで失敗というものをしたことがない、という人がいます。そのいわんとすることは分かりますが、私は反対です。私も同じ考えでゆけばこれまでほとんど失敗したことがないことになりますが、その各場面では失敗は失敗であって、やってしまった…という気持ちにかられるはずです。

業務量が多い中で失敗は当たり前。一つ一つを引きずっていては鬱になる可能背が高まるでしょう。私が無事に今のところ鬱になっていない理由はいくつかありますが、何事も深く考えすぎないこと、相手に笑われてなんぼ、社内で恥をかいて何が悪い?と開き直る。失敗したらとにかく自分で自分を笑う、平謝り。そして次に向かう、です。

オフィスが小さいので、私が送ったメールの内容に対してロシア人スタッフが「なにこれ?」と鼻で笑っている様子も聞こえることがあります。わたしの目の前ではXXXさん、と必ず言うのに、私のいないところでは「さん」なしで会話していることも普通です。きっと、ロシアでは「さん」の習慣がないので何気なくそう呼んでいるのか、機嫌が悪いのか、ただ嫌われているのか、XXXと呼び捨てにして会話していることもあります。とにかく一つ一つを気にしていては仕方がない。

ロシアで仕事をしていて、生活をしていて感じるのは、何か人の失敗や言動をすぐにちゃかしてそれを笑いにすることがよく見られること。日本でもそうでしょうか?日本にいるときには意識したことがなかったので分かりませんが…。もしかすると私の周りには女性スタッフしかおらず、女性にみられる傾向なのか。分かりません。これらは今日のテーマと直接関係がありませんが、言えることは、気になりだすと身の回りのあらゆることに敏感になり、自分自身の中で勝手な妄想が広がり、結果的に自分の行動を拘束してしまう見えない怖さがあります。

実際に失敗をすると、わたしたちは人間なので、まったく思いださないのは無理。たまにふとした時に頭に浮かんできます。きっとそれを笑って済ませるか、「いつも自分が仕事で怒っているスタッフにはどう思われただろうか?誰かに転送されて笑いのネタにされているのではないか…悔しいなぁ」などあれもこれも考えだすと目の前のことも手につかなくなります。

忘れることは無理としても、ふと思い返すときには自分の失敗を自分で笑えるようになればOK。このつまらないことが多い世の中で笑いをひとつロシア人の部下に提供してあげた、なんて良いことを私はしたのだろう、と思えばそれでOK。そうです、ただでさえつまらない世のなか、笑いのある世界にしようと一人一人が努めていると思えばそれで十分なのかもしれません。

また、失敗をすることは、その時の自分の鼓動が大きな音を立ててバクバクと体中に音を立てるあの響き、その時の自分の日頃は見られない慌ただしさの中で自分のパフォーマンスの低さを観察し、その時点での自分のレベルを把握することにもつながる気がしています。

昨年年末の会社イベントで尺八の演奏を試みました。4年前くらいだったか、随分前に購入してから全く手をつけずにいた尺八。少しでもイベントを日本人の私としても盛り上げたいと思い、わずか2週間前くらいから、仕事のために限られた時間の中を少しずつ練習。何とか目標とした曲のメロディまで吹けるようになり、当日のリハーサルもOK。いざ本番です。曲を演奏しようとするも、全くといっていいほど音が出ませんでした。ほぼ一度も音が出ず、恥ずかしい思いをしたことは想像に難くありません。ただただ穴が入りたいとはこのことです。そのあと、呆れた顔のスタッフたちがさ~っと離れていく中で「XXXさん、気持ちだけはとても伝わってきました、ありがとうございました。」と言ってくれたスタッフがおり救われましたが。それでもこの失敗の経験はよい機会となりました。あの気持ち、準備の大切さ(土台がないものをいきなりやっても上手くゆかないこと)、上司自らが自らの失敗や弱さを皆に見せてゆく重要性、など。

いまだにロシア人のようにダンスは全くできません。音楽を聞いても身体が動きません。これもまた恥をかく、笑いのネタにできるかなぁ、と思っていますが、やなりダンスはしなくて済むのであればできる限り避けたいです…。

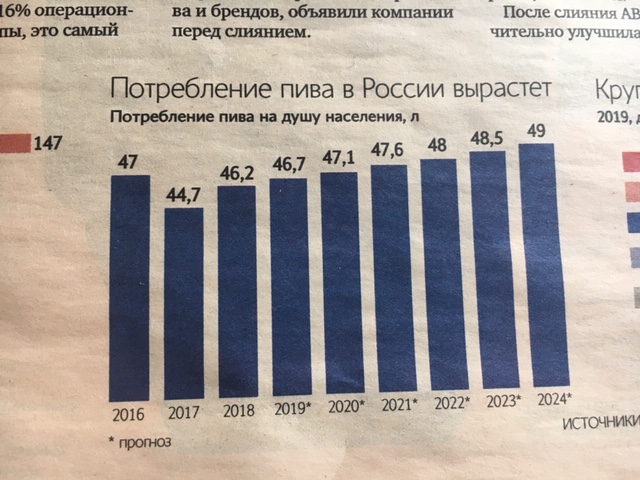

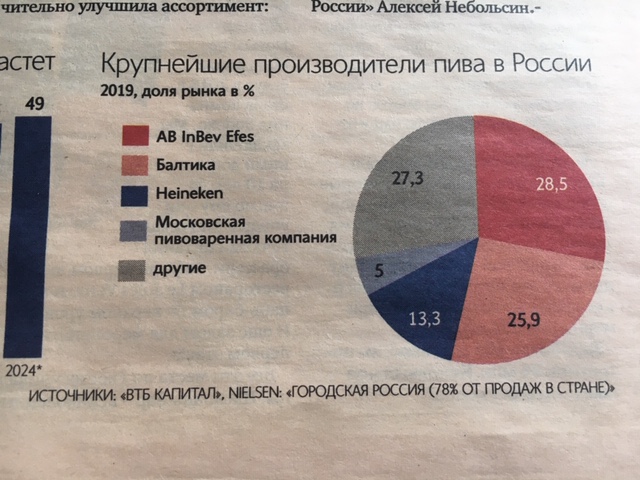

“Балтика” больше не №1 / バルチカはもはやNo.1ではない

2019年、過去22年ロシアビール市場のトップの位置にいたCalsbergグループのロシアビール「バルチカ」(市場シェア28%)が初めてトップの座を明け渡し、AB InBev Efesが1位(同29%)となった。

バルチカは1996年から変わることなくトップに君臨し続けてきたが、高価格帯のクラフトビールの売れ行きが伸びた一方で低価格帯の商品販売が芳しくなかったことが市場シェア低下の原因のようだ。

Calsbergのロシアを含む東欧市場での業績をみると、ビール販売は6,2%減(287млн дал)、売上は0,4%($1,6 млрд)減。ただし、ロシアを除いた他の国々の営業利益は伸びている。

かつて、2014年まではCalsbergの利益の40%以上はロシア市場からもたらされていた。ところがその後のルーブル価値暴落により利益は一気に下落。そして2017年には重要な市場は中国へと移った。今ではCalsbergの営業利益に占める東欧市場のそれはわずか16%となり、会社にとって一番小さな地域となった。

AB InBev Efesは”Сибирская корона”, “Стрый мельник”といったブランドのビールを生産していて、トルコビール会社Anadolu Efesとの合弁会社。ロシアとウクライナで幅広い種類のブランドを市場に提供している。

ロシアでのビールの需要は地方の中小の大きくない生産者のクラフトビールが伸びており、これは世界的なトレンドとなっている。

出典 Vedomosti 13.02.2020

Авто против автобуса / モスクワ住民の交通手段事情

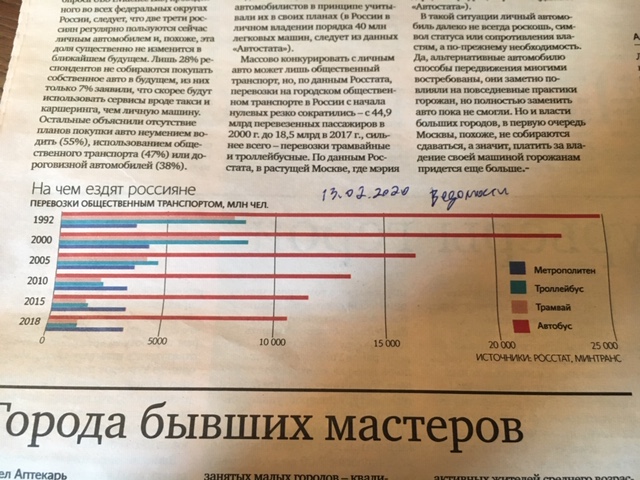

調査によれば、ロシア政府はより多くの人が公共交通機関(タクシー、カーシェアリング含む)の利用を増やすように、との目論見があるもののそれがなかなかうまくいっていない、ということを表しているようです。

ロシアの人口の2/3が定期的に自家用車を使用しており、今後ともこの比率に大きな変化はないであろうとのこと。28%の人は今後も車の購入予定がない、そのうちのわずか7%の人がタクシーやカーシェアリングを利用していく、と答えているようです。

タクシーの市場は急激に成長しており、カーシェアリングは、2019年末には20の都市で利用可能。モスクワについていえば30,000台以上の車が利用可能(他の都市では3,500~4,500台)であった。しかしながらロシアでの自家用車の台数は40百万台(Автостата)と言われており、この台数が自家用車から公共交通機関に変えるにはあまりに少なすぎることも明らか。

自家用車の保有率が高いのはモスクワよりもСамара, Краснодар, Петербург, Воронежといった地方都市。車を持つことがステータス、というよりも交通手段としての必需品の意味合いが強い。

モスクワはどうやら今後も政府の意向には屈しないようだ、つまり、今後も高い車維持コストを支払い続けることになる。

(出典: Vedomosti 2020.Mar.13)

後記;ロシア全体を見て、モスクワを判断することは正しくないはずですので、ロシアというくくりで語られる情報をそのままモスクワにも適用するのは危険ですね。「モスクワは本当のロシアではない」という言葉をロシア人からよく耳にします。また、この記事を読んでいて、日本でも東京と地方都市の車所有事情が異なる点と重なりました。

仕事で言葉の多さがどれだけ重要なのか?正直懐疑的です(其の二)/How important to talk enough in the job? Honestly I am skeptical. (part 2)

仕事の会話を始める中で、簡単に本質からずれてしまうことが多い。それで?Yes なの、Noなの?何が言いたいの? ー よくこの質問にたどり着きます。最近、外部のコンサルティング会社を利用してビジネス上のリスクにかかわる勉強会を行っていますが、スタッフが積極的に多く質問をする姿勢は素晴らしいのですが、細部に入ってしまい、いつまでも先に進まない。問題の本質はどうなのか?という点を俯瞰的に捉えることが重要なのでは…?それだけ私の勤務する会社のスタッフのレベルがまだまだなのかもしれませんが…

物事に取り掛かる場合、自分なりに話の着地点を考えておき、確認したい質問を書き出しておく。それに基づき自らの筋道が正しいのかを検証してゆく。間違っていることが分かれば柔軟に対応する。私の経験からして、こちらから正しい質問をしなければ欲しい回答が出てこないことが多々あります。後で「なんでそれを言ってくれなかったの?」と聞くと「いや、聞かれなかったので」と平気な顔で返答するスタッフもいました。もちろんその通りですが、こちらからすれば、その情報は判断材料として重要なのだから尋ねられないとしても話してくれよ。と言いたくもあります。そんなこともあるので、自分で想定する解決までのストーリー、それに向けて準備する質問事項をきちっとすることの大切さを感じるばかりです。そして、話し合い中にロシア人スタッフが不要な話に脱線したらすぐに会話を元に戻す。「それで、Yesなの、Noなの?」結論をはじめに確かめる。言ってしまえば、話好きでよく喋るロシア人スタッフを黙らせる。それに尽きます。

気になる点を立ち話でささっと確認すること。これも効率的に情報を集めるためにも大切なことと感じています。部下が机の近くを暇そうに通ったら、その機会を逃さない。各部門とは、週一度のWeekly meetingで各課題の進捗を共有する会議でささっと話し合う。

時間をかけないようにする=どれだけ自分で準備をしておくか、でもあるので、結果的にはかけている時間の総量は決して少なくないのかもしれません。そうであったとしても、スタッフに確認するために課題一覧リストを自分で確認し、尋ねたいことを予め準備しておくことに無駄なことにきっと無駄はないはずですね。

私の仕事上の経験から言えるのは、会議が長くなる、ちょっとした会話が長くなる…その原因の多くは、本題から脱線した内容の会話が続いてしまうこと、同じことを何度も繰り返すこと(表現を変えているのだけれども結局は同じことを述べているだけ)といった点が多い気がしています。また、皆で考え出して沈黙が続くこと。その場で本件をクローズしたいという気持ちが確かにありますが、その場をいったん切り上げることも結果的にプラスになることもあります。

皆で集まり、ブレインストーミングでのアイデア出しも試みられますが、会議室に座ってさぁみなで議論し合いましょう、という雰囲気からでは、あまり斬新的な結果がでることはないのではないでしょうか。結果的に規定路線から大きくそれない程のアイディアしか出てこない。そんなものではないでしょうか。私はその効果に懐疑的です。企業の中には場所を変えて、懇親会の目的もあってホテルに泊まり込んで議論をすることもあるようですが、いくらトップマネジメントの方々が場所を変えて議論をしたところで、同じ人間同士が話し合う以上、想定される程度のものしか生まれてこないでしょう、と思ってしまうのです…。そんなことよりも、全く異なる経験をしたり、全く価値観の異なる人と会話をするほうがずっと価値があるのではないでしょうか?私は日頃自分自身が全く足を踏み入れたことがないような、意識もしていなかったような世界に触れてみることが一層重要になるのだろうな、と思っています。日頃使わない道を通ってみたり、日頃出歩かない時間帯に散歩してみたり。そんなちょっとしたことでも。

私は自分の時間を奪う不要な会話が大嫌いです。 それは自分がかつて新入社員のころに上司に対してしてしまった自らの時間泥棒への大いなる反省の裏返しでもあります、取り返しがつきませんがその時の場面を思い浮かべると反省することばかりです - 時間の重要性を強く強く感じることがどれだけ重要であるかを学んでいます。 無駄話から生まれる解決策もあることは分かっていますが、日常業務で出会う多くのことは課題に直面。急いで判断が要求される。さてお前はどうするんだ?そんな繰り返しがほとんどです。

ただ、その一方で、個人の抱える問題や退職交渉などの人事にかかわる話は、必要な分だけ時間をかけるべきでしょう。骨折れることではありますが…真摯に向き合うこと、とても大切です。(といってもあまりに入れ込みすぎることのないように!そのバランスは実際に経験してみないと分かりません。)

時間というのは面白いもので、あればあるだけ勝手に埋まっていってしまう。それを感じています。毎朝、少しでも早く早朝に出社して皆がいない静かなオフィスで自分の仕事に取り組んでいます。そのため起床してから家を出るまでの準備の時間をどのように効率的にこなすか、これが重要です。早朝の時間が仮に10分増えるとすると、単純計算では10分自宅を出る時間が早まるはずなのですが、なぜだかそうもいきません。おっ、まだ時間がある。よし、あれをしよう、これもしよう、と今やらなくてもよいことについ目がいってしまい、結局家を出る時間が大差なくなってしまうのです。

時間は有限。物事のやるべきこと・やらないことの選択の大切さをこのような日常生活からも学習しています。

仕事で言葉の多さがどれだけ重要なのか?正直懐疑的です。/ How important to talk enough in the job? Honestly I am skeptical.

物事を理解しあうために、お互いにどれだけ多くのコミュニケーションを取ることがいかに大切なことか、ということはよく周知の事実です。とりわけ、家族のとの深い会話は絶対に欠かすことはできません。

一方、日常業務においては言葉の多さ、会話の長さがどれだけ重要なことか、正直なところ私は非常に懐疑的です。仮に時間が十分にあったとしても、それに時間をかけたところで、そこから得られる結果に大きな差がないと考えるようになりました。

ロシアで勤務する中で、時間が最も重要で誰も取り返すことのできない資産であることをよく認識するに至りました。これも自明の事実ですが、頭では分かっていたとしても、それがきっちりと自らの中に根づいていなかったのだと思います。そして、仕事が人生にとって最も大切なことではない、ということも。そうはいっても仕事は生活してゆくためにお金を得る方法としてとても大切。そうなると、いかに仕事にかける時間を抑えることができるか?その密度を高めるしか方法はありません。

さて、そんなことを突き詰めて考えて行動してゆくと、仕事はむしろ言葉少なくても伝わることのほうが多いのではないかと。そして、仕事の多くの場面では、話し合いが決してそれほど必要ではないケースも多いのではないでしょうか?それにしてもいまだに会議に参加してその場で会話をすることで何をした気分になっている。情報交換も行いお互いの理解も深まったから大丈夫、なんて勘違いをしている人も多いのではと思われます。

どれだけ多くの参加者が話し合った内容を忘れていたり、自分なりの勝手な解釈で理解が分かれていたり、なんてことがいかによくあることか。会議のあと後日、「あのときこう言ったよね、あなたも賛成って言っていたよね」と言うと、「いやそんなことありません。あのときはこういう意味で発言しました。私は賛成とは言っていません」なんて反応がロシアでも日本でも珍しくないのではないでしょうか?あのときの時間は一体なんだったのか…と言いたくもなります。会議の議事録をまとめることは当たり前の解決策の一つですが、ちょっとした打ち合わせを含めたすべての会議の議事録を書くことは私はやりたくありません…

仕事でのコミュニケーションは重要ですから、一切言葉を交わすことなく判断はできません。物事をスピードを失わずに確実に判断し行動してゆかなければならないときに、少しずつ自分なりにやりかたを変えて試行錯誤をする日々で自分なりに学習をしてきました。

どれだけ多くの時間を一緒にすごしたからといって本当に理解しあっているともいえないようです。小さいころからずっと長く付き合ってきたとしても、それぞれの状況によって自分自身も相手も変化してゆきます。昔の調子で話をしても、お互いにそれぞれ違う人生を歩んでいるのでかつてのような密度の付き合いはできなくなっています。一方で、学生時代に半年ほどバックパッカーとして世界貧乏旅行をしていましたが、偶然にもグルジアの安宿で出会った人と、わずか数日だけ一緒に過ごしただけなのに、その後日本で再会して食事をして会話をして、まるでずっと昔からお互いに知り合いであったような気になる、そんな関係もありました。

そんなわけで今日のテーマ、言葉の多さがどれだけ重要なのか?少なくとも仕事においては必ずしも重要ではない。では時間の効果的な用い方とは一体?何の代わり映えもしないもので、すでに多くの方々がビジネス書で書いている内容と重複するものがほとんどかもしれません。次に書いてゆくことにします。